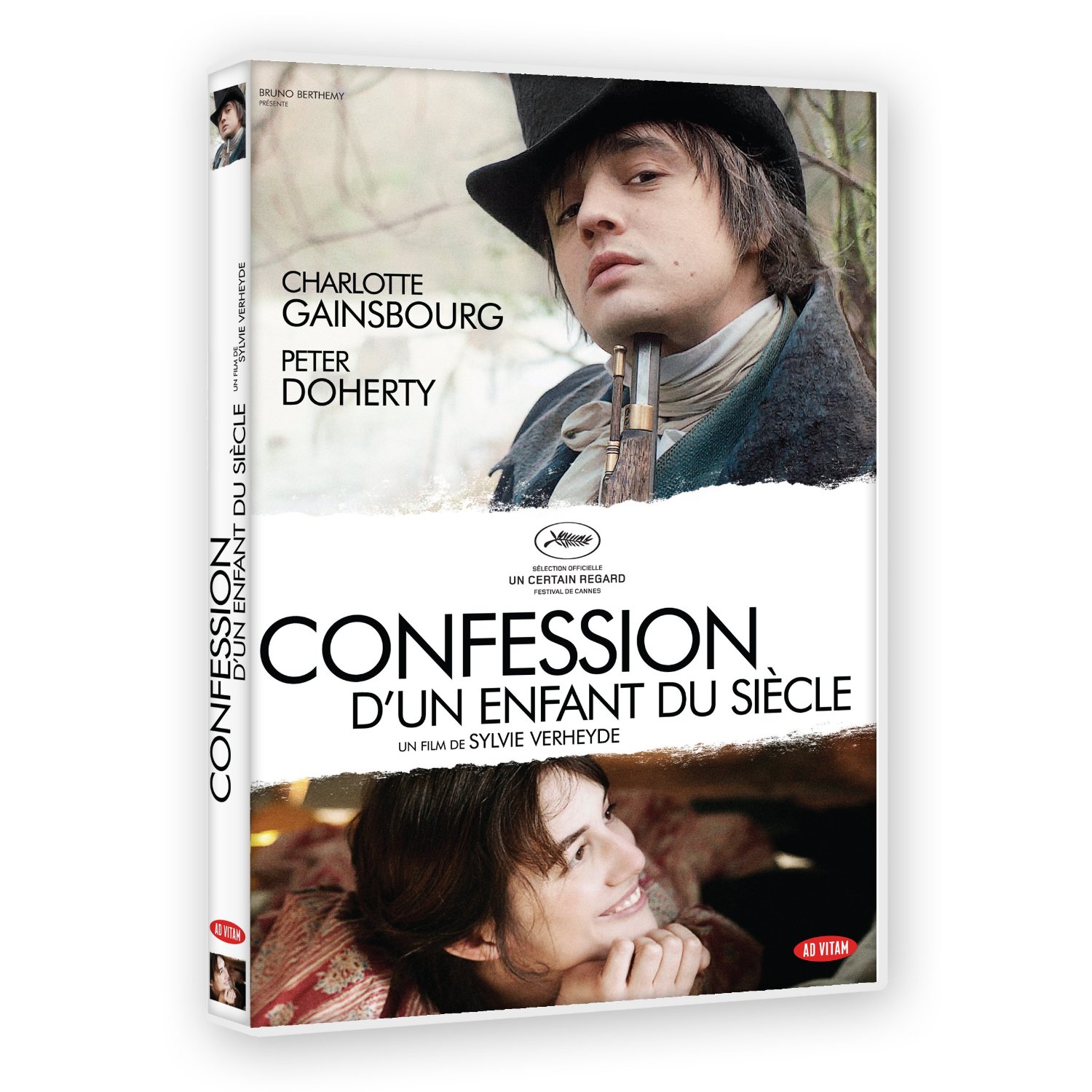

La Confession d’un Enfant du siècle sort ce 29 août 2012, la réalisatrice Sylvie Verheyde se confie au sujet de son film :

En quoi le roman de Musset a suscité cette envie d’adaptation ?

C’est après avoir réalisé STELLA que j’ai eu l’idée de ce film. STELLA était très autobiographique et j’avais envie de m’évader. Je suis venue au cinéma par la littérature : j’adore Balzac et le XIXe siècle notamment. Je n’étais pas fan de cinéma et les cinéphiles étaient, à mes yeux, des gens qui ne vivaient pas (rires). J’ai bâti ma culture à travers les livres. J’avais l’impression d’y apprendre plus de choses sur moi-même. J’avais lu le roman de Musset et il m’est revenu en mémoire, certainement parce qu’il m’inspirait des envies de premier rôle masculin. Musset est une figure du romantisme français, il parle de la fin des illusions et de l’amour comme tentative de réponse au désenchantement, même si les sentiments peuvent être subversifs. A travers Octave, il traite d’une époque où l’on ne sait pas de quoi demain sera fait mais où l’on sait qu’hier est mort. Un malaise historique qui se transforme en angoisse métaphysique, en mélancolie, le mal du siècle. Ca résonnait vraiment comme quelque chose de contemporain : aujourd’hui on découvre que le progrès ne mène pas forcément vers le mieux, que c’est la fin des idéaux… Et puis, je n’avais jamais filmé une histoire d’amour.

Quand avez-vous fait le lien entre littérature et cinéma ?

C’est très étrange, mais il s’est opéré à travers la musique. Plus jeune, j’écrivais des chansons, je chantais et la première chose que j’ai réalisée était un clip. Ensuite, j’ai écrit un premier court métrage, j’ai obtenu l’avance, donc je l’ai filmé. Sans jamais avoir fait d’école ni m’être destinée au cinéma. Ce qui m’a donné envie de poursuivre dans cette voie, c’est Scorsese. Je le trouve très balzacien ! On pourrait penser que ma manière de filmer s’inspire plus de la littérature et repose sur les mots, alors que non. J’écris mes scénarios mais quand je les tourne, je les « adapte », je ne les suis pas à la lettre. Les mots que j’ai écrits appellent des images et si je peux leur trouver un équivalent visuel, c’est mieux.

Le « carcan » du roman vous a-t-il obligée à vous reposer davantage sur les dialogues que dans vos précédents films…

Je tenais à rester le plus fidèle possible au roman, et c’est vrai que la plupart des dialogues sont ceux de Musset. J’étais aussi sensible à la beauté de sa langue avec l’envie de la faire partager. Le personnage auquel je m’identifie en lisant le roman, c’est celui d’Octave. Il n’est pas si étranger à ceux de mes autres films… On peut avoir une image très mièvre du romantisme, alors qu’il véhicule beaucoup de violence, de souffrance, une lutte intime entre le bien et le mal, tout cela sous un vernis sophistiqué. Je voulais garder ce côté un peu précieux, élégant des répliques, tout en explorant le sous-texte.

On sent que vous avez parfaitement intégré le décorum à l’histoire, sans être pour autant fascinée par lui…

Je tenais à faire un film d’époque, alors que tout le monde pensait qu’il fallait le moderniser, notamment à cause de Peter Doherty. Mais filmer « sa vie » aujourd’hui ne m’intéressait pas : la transposition de Musset me permettait d’aller encore plus loin dans le mal-être. Mon cinéma passe par les acteurs, donc m’appesantir sur une commode ne me passionne pas (rires). Ca a été compliqué de défendre le film au niveau du financement, parce que rien ne rentrait dans la « norme », notamment adapter Musset en anglais, alors que c’est une oeuvre du patrimoine. Je suis ravie parce que les Anglais vont éditer pour la première fois « La confession d’un enfant du siècle », avec une préface de Peter : grâce au film, la culture française va s’exporter ! Pour revenir à ce souci de « norme », un film d’époque est en général destiné au public « adulte », celui d’un James Ivory. En ce qui concerne Peter, soit les financiers ne le connaissaient pas, soit les banquiers n’en voulaient pas, soit il fallait tout réactualiser pour faire une sorte de sitcom rock pour les jeunes !

Est-ce que le choix de Peter Doherty a été, plus que le texte de Musset, le vrai moteur du film ?

Non, Musset a été la source. Ensuite, un ami m’a dit que Peter voulait faire du cinéma. Je lui ai répondu « Ne me parle surtout pas de ça. Je me connais, je vais y aller et ça va être une galère » (rires). Après PRINCESSES et deux téléfilms, j’avais travaillé pendant deux ans sur le scénario de SCORPION pour Joey Starr : ça ne s’est pas déroulé comme prévu, on n’a pas voulu de Joey au dernier moment et j’ai fini par lâcher le projet. Je n’avais pas envie qu’une telle chose se reproduise. Mon directeur de casting connaissait Peter, je lui ai envoyé STELLA, le roman et une lettre. Dans celle-ci, je lui disais ‘C’est l’histoire d’un homme qui n’est pas fait pour l’amour mais qui le cherche quand même, envers et contre tout, contre son temps, lui-même et les hommes. J’ai pensé à toi pour ce rôle’. Peter a rappelé immédiatement, on s’est vu à Londres – je parle peu anglais, j’ai fait latin première langue (rires) – Et c’est à cette première rencontre qu’on s’est dit qu’on voulait faire le film ensemble. Au delà du fait qu’il symbolise le poète à la fois sacralisé et maudit, comme Musset en son temps, je l’ai trouvé bouleversant. Il est très brillant, aussi. Il est venu à la musique par la littérature, il a gagné des concours de poésie quand il était jeune, et ça m’a plu. Son engagement s’est révélé total.

Est-ce que vous avez retravaillé le scénario en fonction de cette rencontre ?

Pas du tout. En dehors du fait qu’il fallait l’adapter en anglais, ce qui n’était mon intention de départ. En France, c’était compliqué de trouver un acteur qui soit à la fois physique et cérébral. Si, dans les yeux de l’acteur, on sent que le texte de Musset ne résonne pas, ça ne peut pas fonctionner. Chez Peter, j’ai trouvé cette adéquation. Il voulait faire du cinéma parce qu’il adore ça : il passe son temps à regarder des films, il en connaît les répliques par coeur. Et puis, il n’avait pas besoin de « fabriquer » un personnage : même s’il n’est pas Octave, Peter a une sensibilité proche et des liens évidents avec le personnage. Je n’ai pas eu besoin de lui faire une explication de texte. On se comprend sans mot, mais je pense que de ne pas parler la même langue nous a aidé à aller à l’essentiel… J’ai l’habitude de travailler avec des acteurs dont je me sens proche, je suis assez fidèle et tout est question d’univers commun. Dans STELLA, Karole Rocher jouait ma mère sans que j’aie besoin de lui expliquer quoi que ce soit. C’est du domaine du ressenti, Karole vient du même milieu prolo que moi, avec des mères similaires. Avec Peter, ça s’est déroulé de la même façon, une compréhension immédiate : on n’a jamais évoqué ni le personnage, ni le roman !

Comment pouviez-vous être certaine que la première impression que vous aviez de Peter était la bonne ?

Après lui avoir envoyé le scénario en anglais, je suis allé le voir dans sa maison, à côté de Londres. Il fonctionne, comme moi, sur la confiance immédiate. Quand tu restes isolée, quatre jours à ses côtés, sans parler anglais, c’est un bon test (rires). Il connaissait le scénario par coeur – un an avant le tournage – et il a des facilités incroyables. Le courant est passé entre nous. J’ai travaillé avec Peter à ma manière, c’est-à-dire en interprétant tous les rôles face à lui. Je ne fais jamais de répétitions entre les comédiens : en leur donnant séparément la réplique, je pense leur fournir plus d’indications qu’en explicitant les choses. On a joué tout le scénario en suivant cette méthode et il a été impressionnant.

D’un pur point de vue de production, était-ce un atout d’avoir Peter Doherty dans le rôle principal ?

Pas vraiment. Mon producteur a été très courageux de suivre l’aventure. Il a fallu beaucoup de ténacité. Ca a pris du temps, ce qui nous a aussi permis, à Peter et à moi, de travailler sur le texte, l’adaptation, de s’imprégner du rôle et de mettre à l’épreuve notre envie de faire ce film. Le fait que Peter s’implique à toutes les étapes, en donnant des interviewes, en faisant des essais pour montrer qu’il savait jouer, a fini par convaincre. Lorsque j’avais fait tourner Benjamin Biolay pour la première fois, les gens s’étaient montrés tout aussi réticents. Quand on a eu le feu vert, on était prêts, et heureux. Le tournage doit toujours être un moment de plaisir et ça a été le cas : on était comme des enfants, émerveillés dans un monde reconstitué. Du coup, le film d’époque ne nous a pas engoncés, il nous a motivés. Avec Esther, ma costumière, on a réalisé un gros travail sur les costumes, sans les faire fabriquer : on est allé chercher des pièces à Rome, à Londres, en Allemagne, l’occasion de s’amuser avec Peter comme de sales gamins (rires).

Avez-vous travaillé de la même manière avec Charlotte Gainsbourg ?

Charlotte, je voulais tourner avec elle dès le départ. Elle a beaucoup hésité, je n’ai jamais lâché et elle a fini par accepter ! J’ai joué avec elle, comme avec Peter, tous les rôles du scénario. Mais l’approche globale a été différente : avec Peter, cela relevait du jeu d’enfants, alors qu’avec Charlotte, on est davantage dans la réflexion, le doute. Il fallait que je la rassure sur le texte et les intentions…

Dans les scènes de bonheur entre Octave et Brigitte, il y a une authenticité, un naturel des gestes. Où est la part de chorégraphie et d’improvisation ?

C’est un mélange des deux. Il y a un cadre rigoureux, à l’intérieur duquel je laisse de la liberté aux acteurs. Sur le tournage, Charlotte et Peter ont investi chacun leur espace, sans camaraderie. Ils n’ont pas joué d’une complicité, comme ça peut être parfois le cas, ils se sont concentrés sur leur rôle. Ce que j’ai découvert chez Charlotte, c’est qu’elle est toujours d’une parfaite justesse et régularité. Elle est douce, réservée, mais lorsqu’elle doit être violente, elle le devient immédiatement. Charlotte a quelque chose de décalé, ce qui explique sûrement que d’autres cinéastes l’ont imaginée en héroïne romanesque. Elle a son timbre de voix, son phrasé et amène au personnage ce qu’elle est profondément. Elle est comme une mécanique de précision mais elle n’a pas du tout le même rythme que Peter. J’en ai joué pour le tournage : Charlotte est calme et réfléchie, là où Peter est davantage dans l’instantané, dans la fantaisie. Au lieu de les amener l’un vers l’autre, je les ai laissés se « confronter ».

Pourquoi avoir choisi comme ligne directrice la pudeur et la retenue, y compris dans les scènes libertines, plutôt que l’exacerbation des sentiments ?

Le fil conducteur reste le mal du siècle, c’est-à-dire la mélancolie, et l’état d’humeur l’âme romantique d’Octave. Il est trop tourmenté pour se laisser aller à quoi que ce soit : dans les scènes de débauche, il y est sans y être, comme absent à lui-même. Je ne voulais pas contredire cela par une mise en scène exaltée. Le film est un poème mélancolique et ne parle pas d’un Rastignac : Octave est partagé, il croit en la pureté, il est idéaliste et ne devient pas cynique.

En terme de mise en scène, il y a des moments marquants comme celui du bal où l’on mesure toute la blessure de Brigitte, sans qu’un mot ne soit prononcé…

La plupart de mes choix de mise en scène s’imposent au moment du tournage. Sur la scène du bal, j’ai supprimé les répliques parce que je me suis laissée emporter par l’atmosphère. Les images étaient plus fortes que le dialogue que j’avais prévu et qui se révélait trop explicatif. J’adore le sous-texte. Je suis constamment guidée par l’envie de voir le visuel et le non-dit suppléer aux dialogues, même si je suis sensible à la beauté des mots. Dans la scène de la fête, où la cantatrice se met à chanter, ça n’était pas non plus planifié. J’aime être en interaction permanente, surtout lors des « scènes de vie » : par exemple, pour le bal oriental, je me déplaçais sur le plateau en costumes ! J’ai besoin que la préparation du film soit très cadrée pour mieux pouvoir m’en échapper : l’imprévu sur un tournage ne me fait pas peur. Cette liberté que je me donne sur un plateau fonctionne, parce que je suis entourée par une équipe « tout-terrain » qui me connaît.

Comment avez-vous abordé les nombreuses scènes où Octave se retrouve seul, face à la nature ?

J’ai pensé à la quête de paix intérieure. Octave ne sait pas comment y arriver, alors il se confronte à la nature. C’est un thème très romantique : la beauté et la vérité sont dans la nature. Et c’est aussi quelque chose que les citadins peuvent éprouver : face à un paysage magnifique, on peut se dire que la vraie vie se trouve là. Je n’ai pas voulu filmer ces moments-là avec une emphase romantique, des éléments déchaînés… J’ai préféré la contemplation et l’apaisement. On se prend également à penser que Dieu n’est pas mort, même s’il n’est pas tout à fait là (rires). Il y a comme une recherche métaphysique propre au Romantisme : on parle au Ciel même si on sent confusément qu’il ne répond plus comme auparavant. Cela correspond à la quête de vérité et de sens d’Octave.

Est-ce que le rythme du film, calé sur les montagnes russes émotionnelles d’Octave, correspond à l’écriture de Musset ?

Comparé à mes précédents films, c’est un rythme différent qui tient à l’époque et au milieu social : on n’est pas chez les prolos, où la violence est plus directe et les réactions plus viscérales. Là, il y a le vernis, les codes, d’où un rythme plus sophistiqué. En même temps le rythme du film épouse le cheminement d’Octave, sa lutte intérieure, ses allers et retours, ses doutes, ses peurs : va-t-il s’abandonner, faire confiance à Brigitte ? La structure du roman de Musset est étrange, contrairement à ses pièces qui sont parfaitement construites. Avant de passer du temps avec Peter, j’ai passé du temps avec Musset. Lorsque Musset a écrit ce roman, c’était peu après sa rupture avec George Sand, donc il était de très mauvaise foi ! Si j’ai conservé beaucoup des dialogues du roman, j’ai choisi un éclairage un peu différent : Musset est pervers, parce qu’il s’accuse de son attitude tout en blâmant l’autre. Il insiste sur le fait qu’il a été trahi et qu’il n’est pas responsable de ses actes. De nos jours, on dirait à Musset de suivre une bonne séance de psychanalyse (rires). Quand on décortique les lettres écrites par George Sand, on prend du recul et on se fait une idée plus juste de leur relation. La force de Musset et ce qui fait son génie, c’est qu’en parlant de lui, il touche à l’universel. Il rencontre en lui-même un sujet digne de sa poésie. Toute sa vie, il a oscillé entre pureté et impureté, sans jamais trouver la réponse.

Les résonances contemporaines du roman et du film sont très fortes : désenchantement envers la société et la politique ; contamination de cette désillusion sur la confiance en l’autre…

On peut même parler de foi. C’est un film qui parle de croyance, quel qu’en soit l’objet. Le problème de notre époque est que l’on ne croit plus en rien, ni en Dieu, ni aux idéologies, ni au capitalisme, ni à l’Europe… Quel est le sens que l’on peut donner à sa vie ? Il y a dans les causes d’émergence du Romantisme des liens forts avec notre époque. La dernière Foi possible, la dernière valeur refuge, c’est l’amour. En même temps, on vit dans un monde où l’on consomme aussi l’amour : beaucoup de gens ne pensent plus à construire une relation ; si les choses ne marchent pas, on se sépare rapidement. Lorsque l’on rencontre quelqu’un pour lequel on éprouve une confiance totale, on a l’impression d’un miracle. On se demande même si on n’est pas complètement fou (rires). Il y a aussi une infantilisation de la société, dont on retrouve un écho à la fin du film quand Octave dit « Voilà un enfant qui s’est cru un homme ». Cela paraît évident, mais l’âge adulte, c’est croire et se montrer responsable.

Lorsque l’on est auteur et cinéaste, est-ce que l’on partage ce désenchantement ?

Oui, mais on veut y croire, sinon je ne ferai pas de film ! A l’instar de Peter, je n’accorde pas ma confiance facilement, c’est quelque chose qui se construit. Ensemble, on s’est dit que l’on avait accompli un film sur la foi : on y a cru et ça a marché. Pour Peter, être à l’heure tous les matins sur le plateau, ça n’était pas évident. Je lui ai imposé des règles : on ne travaille pas dans le cinéma comme dans le rock’n roll. Echanger et collaborer dans la durée, s’inventer un monde de vérité, sont un antidote au désenchantement. En tous les cas pour moi, et je crois aussi pour lui.

A-t-il été question que Peter Doherty signe la musique du film ?

Je ne le voulais pas, parce que je préférais qu’il reste totalement investi dans son rôle d’acteur. Par contre, je lui ai proposé de composer une chanson pour la fin du film. Il s’est mis la pression tout seul, parce qu’il voulait la plus belle chanson du monde (rires). Au final, dans celle qu’il a écrite, l’un des couplets dit que l’amour sauve de la célébrité. Peter a su formuler ce que Musset pressentait sans l’exprimer : la célébrité est une maladie d’amour. La musique originale, lyrique et contemporaine, a été composée par « Nousdeux the band », qui avait notamment travaillé sur STELLA.

Qu’est-ce que vous retirez, humainement et personnellement, de cette aventure de longue haleine ?

Quand on se lance pour la première fois dans un travail d’adaptation, on n’a pas l’angoisse de la page blanche mais on a celle de la légitimité. Quand la langue est aussi belle, on a envie que les images soient en adéquation. Aujourd’hui, j’ai le sentiment d’avoir fait le film que je voulais sans avoir trahi ni Musset, ni Peter Doherty, ni m’être trahie moi-même.